Sprachförderung in Kitas 2025: Wie sie trotz Engpässen wirklich passiert

Sprachförderung ist kein Extra – sie ist Alltag. Doch wenn Fachkräfte fehlen, Gruppen größer werden und Bürokratie Zeit frisst, rutscht genau dieser Alltag unter die Räder. Wie gelingt Sprachbildung trotzdem – und zwar so, dass Kinder mit und ohne Deutsch als Familiensprache profitieren?

settings

children

With Famly since

Sprachförderung hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen – nicht, weil Teams plötzlich weniger engagiert wären, sondern weil die Rahmenbedingungen enger geworden sind. Leitungen berichten von geschlossenen Gruppen, verkürzten Öffnungszeiten und einer Personallage, die eher „Feuerlöschen“ als Planbarkeit erlaubt.

Wer jemals versucht hat, in solchen Wochen einen Sprachförder-Block durchzuziehen, weiß: Das scheitert nicht an der Pädagogik, sondern an der Realität. Genau deshalb lohnt es sich, Sprachbildung als Grundrauschen des Tages zu denken – klein, häufig, voraussetzungsarm.

Mehr Tests oder mehr Vielfalt?

Parallel wird in Berlin und anderswo diskutiert, ob Kitas früher und verbindlicher testen sollen. Fachleute warnen allerdings vor einer Schieflage: Wenn Vielfalt und Diskriminierungskritik aus dem Blick geraten und Sprachdiagnostik als Allheilmittel verstanden wird, dann bleiben genau die Kinder zurück, die eigentlich mehr alltagsintegrierte Sprachanlässe bräuchten. Denn Tests messen keine Gespräche. Alltagsroutinen dagegen tun genau das – mehrfach täglich. Und: Mehrsprachigkeit ist dabei kein Störgeräusch, sondern ein Potenzial, das sichtbar und hörbar gemacht werden sollte.

Kleine Formate, große Wirkung

Aus der Praxisperspektive reicht oft eine simple Verschiebung: weg vom „Morgen starten wir ein Sprachprojekt“, hin zu „Heute sichern wir drei kleine Sprachmomente“.

Das kann zum Beispiel sein:

- ein 10-Wörter-Fokus pro Woche, der im Lied, beim Snack und im Abhol-Talk auftaucht,

- zwei Mikro-Settings am Tag (8–12 Minuten dialogisches Vorlesen, „Ich sehe was…“),

- Erzähl-Hotspots im Raum, die Sprache automatisch triggern (am Wasserhahn: „Was hörst du?“).

Diese Bausteine kosten wenig Vorbereitung, überleben Krankheitswellen – und summieren sich zu echter Sprachbildung.

The big ideas

Haltung zählt: Mehrsprachigkeit fördern statt bremsen

In der Debatte wird kritisiert, dass Mehrsprachigkeit mancherorts eher unterdrückt wird. Dabei verschenkt man Chancen: Wir leben inmitten mehrerer Nachbarländer; Mehrsprachigkeit ist Alltag.

Kleine Signale machen den Unterschied:

- Familiensprachen wertschätzen,

- kurze Audio-Grüße von Eltern zulassen,

- Mini-Plakate zweisprachig gestalten,

- Kinder ermutigen, Wörter zu übersetzen.

Das kostet keine Zusatzstunden, schafft aber Zugehörigkeit und erleichtert Deutschlernen.

Personalmangel pragmatisch begegnen

Die Warnlampen bleiben an: Fachkräftemangel führt zu Einschränkungen. Wer das anerkennt, plant pragmatischer – mit Mikro-Ritualen, die auch bei dünner Besetzung funktionieren, und mit klaren Zuständigkeiten im Team.

Beispiel: „Sprachmomente montags und donnerstags um 10:10 Uhr – verantwortlich X/Y.“

So reduziert man die Abhängigkeit von heroischen Einzelleistungen und macht Sprachförderung robuster.

Eltern als Co-Trainer:innen

Ein Foto aus der Bauecke mit einem Satz („Heute: rollen, drücken, kleben“) wirkt stärker als ein vierseitiger Elternbrief. Eine 30-Sekunden-Sprachnachricht mit dem „Wort der Woche“ schafft Gesprächsanlässe zu Hause – noch wirksamer, wenn sie in der Familiensprache ankommt.

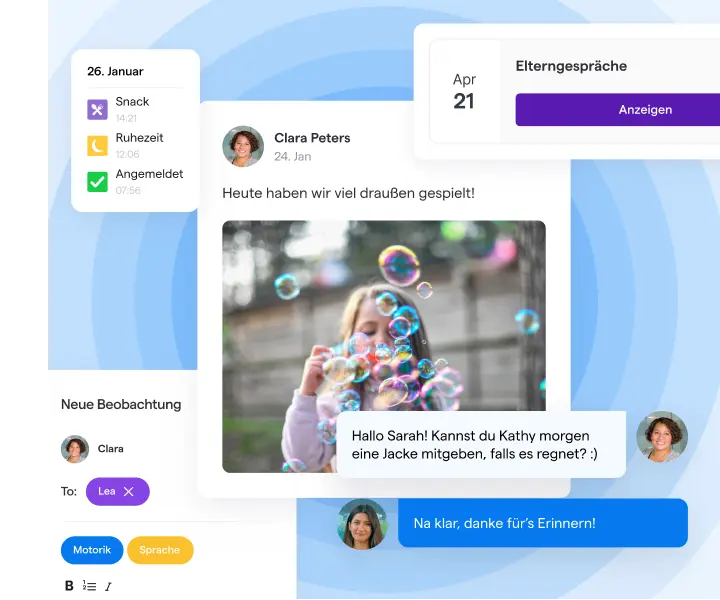

Hier helfen digitale Werkzeuge wie Famly:

- kurze Updates und Mini-Ziele dokumentieren,

- automatisch in die bevorzugte Sprache der Familien übersetzen,

- so die Hürde senken, mitzuwirken.

Mehrsprachigkeit wird so zum Pluspunkt im Alltag der Kinder und in der Zusammenarbeit mit Familien.

Sprachförderung als Grundrauschen

Sprachförderung muss nicht größer werden – sie muss näher rücken. Je kleiner, verlässlicher und sichtbarer die Sprachmomente, desto unabhängiger sind sie von Turbulenzen. Mehrsprachigkeit ist dabei nicht das Problem, sondern Teil der Lösung: für echte Sprachanlässe, für Identität, für Teilhabe.

Und genau hier kann Technologie helfen – mit Übersetzungen dort, wo Verständigung entscheidet.

Bist du neugierig geworden?

Melde dich jetzt an für eine kostenfreie Demo und überzeuge dich selbst, wie viel die Plattform für deine Arbeit und Einrichtung tun kann.

Demo anfordern